Étrangères, je vous aime

Pour le 8 mars cette année, je ne serais pas là où j’ai l’habitude d’être, là où l’on m’attend, où je m’attends. J’avais pour coutume de célébrer les femmes de mon pays, dont j’ai souvent été admirative ; cette année 2024 je découvre qu’il y a aussi d’autres « femmes de mon pays », des étrangères qui sont aussi de mon pays. Le pays n’est peut-être pas seulement une géographie physique ; une géographie est sans doute un mouvement, une qualité de mouvement, une façon d’être au monde ; en mouvement. Il y a Maria Lamas, une autre écrivaine qui dit As mulheres do meu pais comme le dit Nadia Tuéni, ma poétesse talisman miroir modèle dans son poème Femmes de mon pays « Femmes de mon pays / une même lumière durcit vos corps, une même ombre le repose ; doucement élégiaques en vos métamorphoses/ Une même souffrance gerce vos lèvres ». Maria Lamas, photographe, journaliste et femme de lettres de renom avait dédié son recueil, une œuvre littéraire et journalistique relatant la condition de la femme au Portugal – et paru sous forme de fascicule pour échapper à la censure de la dictature de l’Etat Nouveau – aux « femmes de son pays ». C’était dans les années 40. La condition de la femme au Portugal, considéré comme un des pays les plus pauvres d’Europe a bien changé depuis. Au Liban, nous, avons presqu’un siècle de retard : les femmes y sont toujours soumises à un ordre social patriarcal écrasant ; une des illustrations éclatantes de cet état des choses étant qu’elles ne peuvent même pas donner la nationalité à leurs enfants. « Un pays, s’il n’accorde pas aux femmes la place qu’elles méritent, n’a pas des fils, mais des despotes » écrit Fatou Diomé, romancière africaine, auteure de Celles qui attendent. Elle aussi je la découvre comme je découvre Maria Lamas. Je découvre ces étrangères si familières. Elles ont des destins qui ressemblent aux nôtres, des soifs qui ressemblent aux nôtres, l’urgence de ne pas être seulement celles qui attendent. Je découvre Snu Abecassis, éditrice danoise portugaise, fondatrice de la maison d’édition Dom Quixote qui publie des œuvres qui prennent position clairement, à gauche, vers le cœur, au temps de la dictature – elle n’en joue pas le jeu – amoureuse qui ose franchir les barricades sociales d’alors pour un compagnonnage devenu romanesque avec le brillant et très apprécié Fransico Sa Carneiro, Premier Ministre, un temps parlementaire. Il mourut dans un krach d’avion et Snu avec lui – la thèse de l’assassinat n’étant pas écartée.

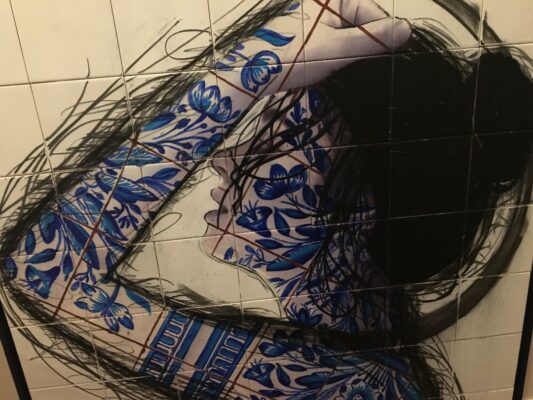

Toutes les femmes insoumises paient-elles d’une façon ou d’une autre leur soif de liberté ? Elles forcent en tous cas l’admiration, elles répondent à mon besoin d’identification, ma soif de modèles ou du moins d’inspiration. Elles sont étrangères et si familières, elles sont des Libanaises d’avant, le plus souvent en exil en Europe ou déjà au ciel ou sur l’autre rive. Elles s’appellent Snu Abecassis, Golshifteh Farhani, Andrée Chédid, Nadia Tuéni, Mireille Maalouf… Elles sont ces femmes croisées sur les bords de l’Atlantique, sur les rives d’un fleuve de vie, sur ce bout d’Europe qui regarde vers l’Afrique et qui un jour fut oriental : elles sont Portugaises, Brésiliennes, Iraniennes, Africaines, Cap Verdiennes, Russes et elles m’inspirent. Elles ont bougé, elles sont parties quand il le fallait, pour un autre pays, pour un amour, pour une certaine idée de la dignité humaine et de l’amour. Elles ne se sont pas cachées mais elles ne se sont pas non plus exhibées ; elles ne se sont pas données à voir sans cesse ; elles ont vu autour d’elles, elles vivent. Elles n’utilisent pas beaucoup de mots mais leurs travaux, la direction de leur attention disent leurs valeurs.

L’une d’entre elles s’appelle Ghalia, qui veut dire précieuse en arabe. Elle est Syrienne voilée, arrivée comme réfugiée à Lisbonne au bout d’un parcours épuisant. Elle se laisse accueillir, elle apprend le portugais, elle se bat, et c’est elle qui en tant que médiatrice, accueille ceux qui comme elle, arrivent au Portugal, fuyant la violence du monde, rêvant d’un havre, d’un recommencement. Elle veut créer une courroie de transmission entre eux et ceux qui ne les connaissent pas mais qui les reçoivent. Elle traduit, elle cherche un langage commun. Pour assurer aux siens et à ceux qui arrivent seuls, c’est-à-dire chargés de leur terre mais sans sa contenance, une certaine sérénité, une certaine dignité ; pour assurer aux uns et aux autres, ceux d’ici et ceux d’ailleurs, une certaine qualité de vivre ensemble, elle a libéré sa parole ; son voile, coloré ne l’en a pas empêché. Elle dit ce qu’elle à dire à qui doit l’entendre même quand il s’agit d’une autorité et d’une terre d’accueil. Elle ne s’encombre pas d’une dette éternelle. Oui la Syrienne, l’Iranienne, la Portugaise du XXème siècle semblent dire ce qu’elles ont à dire plus que la Libanaise d’aujourd’hui, qui pour beaucoup jouent le jeu du rapport de forces sans toujours pouvoir au passage, transmettre la nationalité à leur progéniture. Cette seule privation n’est-elle pas symbolique du syndrome de l’imposteur qui nous obstrue ? Comme si, sans l’aval de l’autorité patriarcale, nous n’avions rien à transmettre en toute légitimité, pas même nos propres créations. Préférer avec l’homme, la fécondité à l’aval, la communion à la soumission… pour pouvoir se révéler à soi, créer et transmettre.

« Ne repars pas, tu es en sécurité ici ; ici c’est un pays très pacifique » me dit une russe, professeure de gymnastique, installée au Portugal où je suis venue chercher répit de la violence du Liban et peut-être une berge sur un horizon plus vaste. Peut-être que le féminin, même russe est bien le renoncement à cette addiction à la guerre, au drame et à la culpabilité d’y renoncer ; le renoncement à ces attachements à des valeurs qui sont peut-être celles d’un certain ordre social mais pas forcément toujours celles de la vie, c’est-à-dire de la vie pleine.

Peut-être est-ce bien cela le féminin, accepter, accueillir l’étranger à soi, en soi. Peut-être est-ce qu’il n’y a pas d’étranger. La violence – alimentée par cette phobie de l’étranger – quand elle est généralisée et non dénoncée, inverse l’ordre des choses et on finit par penser que c’est celui ou celle qui s’y oppose qui est à côté de la plaque. Merci aux étrangères au-delà des frontières ; aux étrangères à cet ordre du silence, de l’indifférence.

Commentaires