Le salon du livre francophone de Beyrouth, au-delà de la vase du rivage

Celui qui s’attache à l’obscurité a peur de la vague.

Le tourbillon de l’eau l’effraie.

Et s’il veut partager notre voyage,

Il doit s’aventurer bien au-delà du sable rassurant du rivage.

Hafez

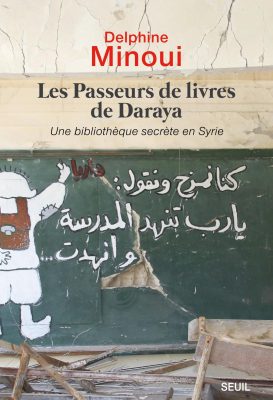

S’il est complètement inscrit dans notre temps, ce Salon du livre 2017 nous a laissé aussi entrevoir autre chose, tout comme Les passeurs de Daraya de Delphine Minoui, laquelle nous a fait la grâce de sa présence à ce salon. Les passeurs sont ces livres, ces journalistes, romanciers, engagés auprès des femmes, des humains et surtout de la liberté tout comme Darina El Joundi, comme Eric Emmanuel Schmitt, comme Leila Slimani, etc. Ils étaient tous là au Salon – merci d’être venus, merci d’être là.

« Si nous lisons, avant tout c’est pour rester humains », dit à Delphine Minoui, un de ces passeurs syriens, bloqués dans Daraya assiégée et affamée.

C’est sans doute cela qui explique la haute fréquentation du Salon cette année; le besoin de retrouver l’humain en soi dans un environnement qui l’est de moins en moins.

Une messe commerciale, le salon du livre de Beyrouth ?

Si le salon du livre n’a rien des cercles littéraires des Lumières et qu’il pourrait ressembler de l’extérieur à une grand messe commerciale, rien que par le lieu de sa tenue le BIEL ; il s’est tissé dans cet espace temps des liens, des échanges ; qui auront allumé des petits feux. Le livre en partage crée un lien, sans doute plus fort que le vélo en partage ou la mode en partage – juste à coté se déroulait le salon de la mode. Les lettres ont ceci de particulier qu’elles mettent du baume sur la violence ; de la lenteur dans une actualité emballée.

Al Joundi, Slimani, Minoui, dénoncent la violence ; de la guerre, de l’hypocrisie sociale, la violence contre les femmes et les plus vulnérables, la violence contre les plus libres ou ceux qui aspirent à le devenir. Par leurs mots, elles y mettent cependant un oignement et elles invitent surtout, au delà de ceci, à l’action. Pour les féministes, il s’agit de droits et de lois qui changent ; pour la journaliste, il s’agit d’une communauté internationale qui se mobilise pour faire cesser les massacres. Pour toutes, il s’agit d’avoir le courage de dire et de réclamer, de s’engager, de ne pas faire comme si de rien n’était

Est- il possible de ne pas témoigner une fois qu’on sait ?

«Faut-il se contenter d’être les témoins impuissants d’une barbarie sans pareil ?» s’interroge Minoui dans Les Passeurs de Daraya.

Sa réponse est vite tranchée. Si les livres sont «une arme d’instruction massive qui fait trembler les tyrans» pour reprendre la formule de la journaliste, c’est sans doute parce que les mots sont les éradicateurs de la pensée unique. C’est aussi parce qu’ils permettent de recouvrer la mémoire, la vraie; non l’officielle, comme celle que le régime Syrien au pouvoir depuis de nombreuses décennies avait entretenu, au détriment de toute autre littérature, à un point tel, que les jeunes Syriens avaient perdu tout intérêt pour les livres – n’ayant accès qu’ à des textes à la gloire du régime et qu’à une information partielle et partiale. Paradoxalement la guerre leur a donné le gout des lettres et leur en a surtout fait découvrir le pouvoir.

Et celui qui viendrait avec, celui de l’esprit, de la liberté de penser ; indomptable, même quand on a tout perdu comme c’est le cas pour la plupart d’entre eux. La lecture comme un acte subversif et apaisant tout à la fois, «une page ouverte sur le monde lorsque toutes les portes sont cadenassées».

Pour ces jeunes qui «s’accrochent aux livres comme on s’accroche à la vie», ceux ci deviennent la vie alors que pour d’autres ils sont la mort : «la chair est triste et j’ai lu tous les livres» (Mallarmé).

Question de perspective. Question de perspective également: le partage et la complicité, l’intimité collective qui se développent dans le quotidien entre ces jeunes activistes, au plus haut du siège et de la violence, ont quelque chose de lumineux.

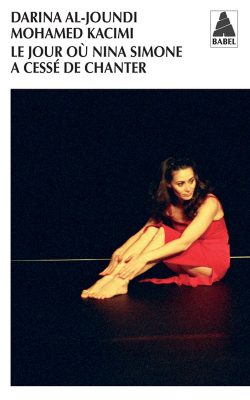

C’est précisément pour rester en contact avec cette part de lumière en soi, que ces jeunes lisent. Ils sont conscients de ce que «la guerre est perverse, (de ce qu’) elle transforme les hommes, (de ce qu’) elle tue les émotions, les angoisses, les peurs. (De ce que) quand on est en guerre, on voit le monde différemment» ; selon les mots mêmes de l’un de ces jeunes héros du quotidien, lesquels découvrent également, au gré de leurs lectures la page lumineuse de l’Orient dont ils viennent, celui des philosophes, des poètes, des médecins ; cet âge d’or du Levant, dans lequel nous emmène aussi Darina El Joundi, dans son livre Prisonnière du Levant, qui relate l’histoire poignante de May Ziadé – dont le grand public ne sait pas grand-chose hormis qu’elle fut la muse de Gebran et une femme de lettres.

On a du mal à imaginer cette Égypte là, cet Irak là, il n’y a pas si longtemps. Et on a mal de constater que les propos de May Ziadé s’appliquent encore au Levant d’aujourd’hui qui a beaucoup plus d’un couchant; que la société est toujours tout aussi patriarcale, que les lois sont toujours tout aussi iniques vis-à-vis des femmes et des plus vulnérables, que la liberté se paie au prix fort dans cette partie du monde : l’internement, la mise au banc, l’assassinat, etc, comme cela a encore été le cas il y a quelques jours, en Égypte, pour ces soufis en prière, comme c’est le cas pour les journalistes défenseurs de la liberté d’expression au Liban. Un siècle pour rien. Un siècle pour ça.

Sommes-nous condamnés à partir lorsque l’on ne se fond pas dans le moule ?

Comme l’a fait Darina el Joundi, comme l’ont fait beaucoup de femmes libres et de dissidents de chez nous ? Doit-on avoir peur des siens lorsqu’on ne leur ressemble pas, comme Assem el Joundi, le père de Darina, en partance perpétuelle car traqué par un régime, au delà même de ses frontières ; privé de sépulture en son pays, ou il avait demandé à être enterré, en dépit de tout? Cruauté d’un Orient qui pousse ses enfants les plus prometteurs à l’errance ou à l’exil; pour échapper à la mort, réelle ou psychique.

Darina El Joundi termine son livre sur une conférence que May Ziadé avait donné à l’Université Américaine du Caire, qu’elle avait intitulé Vivre dangereusement ou Lettre de la Littérature à la Société. La littérature peut elle quelque chose? Vaste débat.

A la fin de la conférence en tous cas, un jeune homme dans l’assistance s’approcha de May Ziade, qui avait été internée par sa famille sous prétexte de folie, et lui dit «je voulais juste vous dire que j’aurais souhaité être aussi fou que vous Madame».

Ces «fous», May Ziadé, les soufis du Sinaï, Darina El Joundi, la jeunesse arabe révoltée et pacifiste… ont assurément quelque chose à nous transmettre.

Savons-nous les entendre ?

Leur laissons-nous la place pour nous parler ? Darina El Joundi, acclamée à Avignon et dont la pièce Le jour ou Nina Simone a cessé de chanter a été représentée cinq cent fois à travers le monde, y compris dans les Caraïbes, signifie qu’elle ne jouera au Liban que lorsqu’on lèvera la censure. Elle sait que son propos ne passera pas. Qui plus est, elle joue pour, s’adresse à, ceux qui ont envie d’entendre.

Delphine Minoui qui a pris le parti de la parole qu’il en soit, s’interroge néanmoins : «j’aimerais leur dire (aux jeunes Syriens de la bibliothèque de Daraya) qu’au XXIème siècle un tel drame ne peut rester impuni, que l’équation «liberté, égalité, fraternité » aujourd’hui défiée par Daech reste inébranlable. Mais demain qu’adviendra-t-il ? Demain quand il sera trop tard, la communauté internationale finira-t-elle par se réveiller ? ».

Minoui veut secouer les consciences occidentales quand bien même elle avait voulu croire à la possibilité d’un changement de l’intérieur, en Iran par le passé, tout comme en Syrie plus récemment et que les Syriens eux-mêmes, ne veulent pas d’une démocratie à l’occidentale, imposée par un tiers, même s’ils souhaitent une démocratie. Il n’empêche que le monde ne peut pas se croiser les bras, fermer les yeux, bloquer tous ses sens, devant une tragédie d’une telle ampleur et d’une telle durée.

Le changement n’est possible que si l’on y croit. Delphine Minoui y croit, aussi ténu et lent soit-il. Elle traque ses signaux; May Ziadé y croit, Leila Slimani y croit ; elles cherchent à le faire advenir… avec leurs moyens : «Nous ne sommes pas notre culture, elle est ce que nous en faisons» répète la jeune franco-marocaine, en rien fataliste, représentante personnelle du Président Macron pour la Francophonie.

La jeunesse a cela de puissant qu’elle n’est pas fataliste ; la lecture a cela de puissant, que c’est elle «qui fait le livre » comme le dit Eric Emmanuel Schmitt : «un livre tout seul ca n’existe pas. La lecture fait appel à l’intelligence ; y compris celle des textes sacrés». Avis à ceux que cela concerne. Avis de sortie des ornières.

Commentaires